Seit 1994 befindet sich der größte Standort des Bundesarchivs auf dem Areal der früheren Preußischen Hauptkadettenanstalt in Lichterfelde. Ein wenig unzugänglich wirkt das weitläufige Gelände auch heute noch. Aber der Schein trügt: Wer das Benutzungszentrum aufsuchen oder einfach nur einen Rundgang durch die parkartige Anlage machen möchte, gelangt nach der Anmeldung beim Pförtner in der Finckensteinallee ganz unkompliziert hinein.

Die Hauptkadettenanstalt hatte hier von 1873 bis 1920 ihren Sitz. Nach der weitgehenden Auflösung militärischer Einrichtungen infolge des Versailler Vertrags wurde auf dem Gelände eine Staatliche Bildungsanstalt eingerichtet, bis im April 1933 die „SS-Stabwache Berlin“, alsbald umbenannt in „Leibstandarte Adolf Hitler“, das Grundstück übernahm. Sowjetische Truppen eroberten die Kaserne im April 1945 und übergaben sie an die US-Streitkräfte, welche die nunmehr „Andrews Barracks“ genannten Gebäude bis 1994 nutzten.

Fünf Minuten dauert der Spaziergang vom Tor, dann wird das von Ziegelstein und Glas geprägte neue Magazingebäude sichtbar, in dem auch der Empfang und die Dauerausstellung zur Geschichte des Archivs untergebracht sind. Über eine gläserne Fußgängerbrücke ist es mit dem 2021 eingeweihten Benutzungszentrum (einem Wirtschaftsgebäude aus nationalsozialistischer Zeit) verbunden; dort liegen Bibliothek und Lesesäle. Eine zweite Brücke führt zum einzigen erhaltenen Gebäude der Hauptkadettenanstalt, einem sanierten Ziegelbau, in dem sich heute Büros der Mitarbeiter befinden.

Der gewaltige Magazinbau mit seinen Fensterfronten auf der „Publikumsseite“ demonstriert Anspruch. Groß leuchtet der weiße, reliefartige Schriftzug „Bundesarchiv“ von der Wand der Eingangshalle; winzig erscheinen die Menschen, die sich dort aufhalten. Unwillkürlich frage ich mich, wie viele Schritte die hilfsbereiten Mitarbeiter am Empfang wohl täglich zurücklegen, wenn sie sich einfach nur im Rahmen ihres kreisförmigen Tresens bewegen.

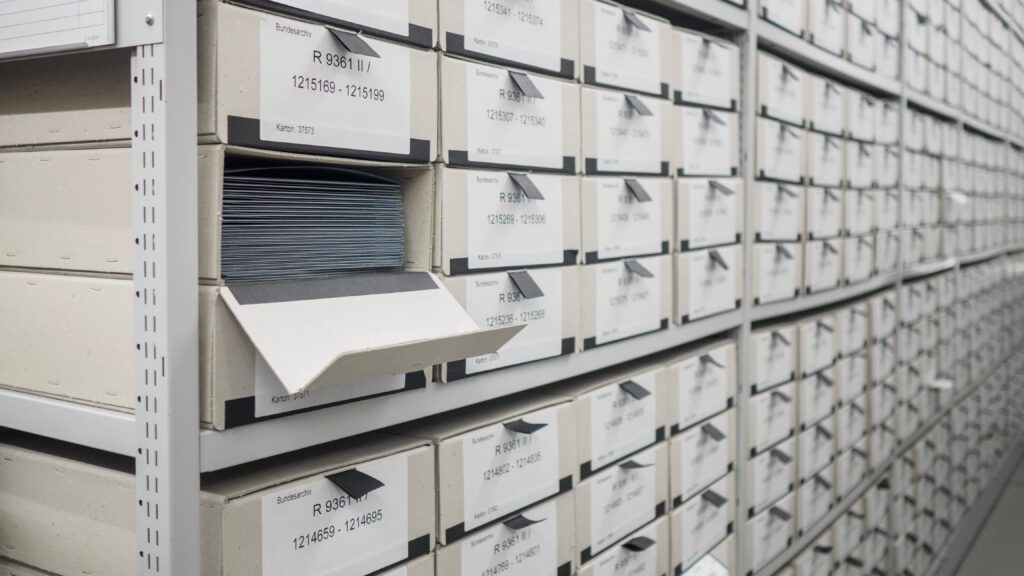

Aber es sind auch gewaltige Bestände, die hier lagern: 107 Kilometer Akten werden mittlerweile in den größtenteils oberirdischen Magazinen aufbewahrt, geschützt gegen Wasser, Feuer und sonstiges Unheil. Wohlgemerkt: Die 107 Kilometer würden abgedeckt, wenn man alle Akten aufrecht nebeneinanderstellte wie in einem Bücherregal. Von Berlin aus würde diese Aktenschlange bis weit nach Polen hineinreichen. Dabei ist Lichterfelde nur einer von drei Berliner Standorten neben Lichtenberg und Tegel. Nach der Übernahme des Zentralen Staatsarchivs der DDR durch das Bundesarchiv infolge der Wiedervereinigung gab es ein logistisches wie politisches Interesse daran, unterschiedliche Bestände an wenigen Orten in der Hauptstadt zu konzentrieren, und damit an diesen einen immensen Platzbedarf.

In der Finckensteinallee können vor allem Akten zur Geschichte des Deutschen Reichs von 1867 bis 1945 eingesehen werden. Außerdem befinden sich hier Dokumente zur Geschichte der DDR (mit Ausnahme des Stasi-Unterlagen-Archivs), und die Sammlung der „Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen“ (SAPMO) der DDR. Wer allerdings bei dem Wort „Archiv“ noch ausschließlich Papier denkt, muss seine Vorstellung erweitern: In Lichterfelde befindet sich auch die riesige Filmabteilung des Bundesarchivs, mit rund 150.000 Filmen und einer Million Filmrollen eine der größten weltweit. Daneben wird hier ein Teil des umfangreichen Bild- und Tonarchivs aufbewahrt, während sich der andere in der Hauptdiensstelle des Bundesarchivs in Koblenz befindet.

Die Lesesäle sind an diesem Montagmorgen spärlich besetzt; vor Ort arbeiten vor allem Wissenschaftler. Aber das Interesse von Privatpersonen speziell an Forschungen zur eigenen Familiengeschichte nimmt zu. Pro Jahr erreichen das Bundesarchiv an den Standorten Lichterfelde, Tegel und Freiburg nach Auskunft der Pressestelle mehr als 75.000 Anfragen zu Personen im Zusammenhang mit der NS-Zeit. Zum Vergleich: Bürgeranträge zur DDR-Zeit mit Stasi-Bezug gab es zuletzt jährlich 28.000.

Für die Beantwortung der Frage, „war Großvater Paul in der NSDAP?“ genügt vielleicht ein Schreiben an das Archiv. Wenn ich aber die Mitgliederkartei selbst im Lesesaal konsultieren oder sich dazu noch weitere Akten anschauen möchte, muss ich etwas langfristiger planen. Das Bundesarchivgesetz bestimmt: „Jeder Person steht…auf Antrag das Recht zu, Archivgut des Bundes zu nutzen.“ Und da wird es wird dann kurz einmal deutsch-behördlich:

Den Antrag gibt es auf der Website, zum Unterschreiben muss er ausgedruckt werden. Der eingesandte Antrag wird vom jeweiligen Fachbereich geprüft; das ist vor allem relevant, wenn bei dem Forschungsthema personenbezogene Informationen eine Rolle spielen. Sobald er genehmigt wurde (das Archiv spricht von zwei Wochen, mit denen zu rechnen sei), kann ich die benötigten Akten oder Medien über die Rechercheplattform in den Lesesaal bestellen, muss mir über die Website des Archivs dort einen Platz buchen und kann dann die Dokumente vor Ort einsehen und auch fotografieren. Oder auch einen Film anschauen, Microfiches konsultieren oder historische Tonaufnahmen anhören. Wenn ich selbst nicht genau weiß, was ich benötige, übernehmen Archivmitarbeiter gegen eine Gebühr die Suche.

Die Frage liegt nahe: Ginge das nicht längst auch digital? Tatsächlich ist die Digitalisierung der stetig wachsenden Bestände mittlerweile eine der Hauptaufgaben des Bundesarchivs. Pro Jahr werden rund 20 Millionen Seiten neu eingescannt. Priorität haben dabei Akten, die in einem kritischem Zustand sind, oder solche, die besonders häufig nachgefragt werden. Bis Ende 2028 sollen so alle Dokumente der NS-Zeit digital zugänglich sein, rechtzeitig vor dem unguten Jubiläumsjahr 2033. Auch die noch vorhandenen Akten des Reichskolonialamts liegen schon vollständig digitalisiert vor; eine spezielle KI-Anwendung hilft dabei, die teils noch in Sütterlin handschriftlich verfassten Akten nach Schlagworten zu durchsuchen.

Es gibt aber auch einen besonderen Service, der luxuriös klingt für jeden, der sich im Studium noch handschriftliche Auszüge aus Akten anfertigen musste: die „Digitalisierung on-demand“. Bis zu zehn Akten pro Forschungsvorhaben digitalisiert das Bundesarchiv auf Antrag kostenlos auf für jeden Nutzer, der sich die Unterlagen anschließend zum weiteren Gebrauch herunterladen kann. Der Archivgrundsatz, dass „der Nutzer zur Akte kommt, nicht die Akte zum Nutzer“ verliert damit allmählich an Bedeutung.

„(F)akten statt Fake News“ hat sich das Bundesarchiv auf die Plakate geschrieben. Wer sich selbst von den hier als nationales Gedächtnis lagernden Fakten ein Bild machen möchte, hat dazu die Gelegenheit im Rahmen der öffentlichen Führungen. Oder er füllt einen Benutzungsantrag aus…

Dieser Artikel ist ursprünglich am 15. Oktober 2025 in den Stadtrand-Nachrichten erschienen.