Ein trüber, feuchter Novembernachmittag in Berlin-Zehlendorf. Draußen wird es langsam dunkel, aber das Stadtteilzentrum Villa Mittelhof in der Königstraße ist hell erleuchtet. Hier brummt das Café, wuseln Kinder durch den großen Eingangsbereich. Dazwischen einige Menschen mit blauen IKEA-Tüten und Körben mit Hausrat – Kunden des heutigen RepairCafés. Silvia Regel ist ihr erster Kontakt vor Ort. Sie steht hinter einem Tisch in der Halle, hat eine Namensliste vor sich liegen und nimmt die Besucher in Empfang. Bittet einen älteren Mann, doch kurz Platz zu nehmen, und erklärt einer Frau engagiert den professionell vorbereiteten Laufzettel, der jedes Reparaturprojekt begleitet.

Unterdessen bereitet sich im Raum nebenan das Reparatur-Team von Projektleiter Ingo Ewert auf die Kunden vor, die sich für diesen Nachmittag angemeldet haben. Sieben Männer unterschiedlichen Alters zählt die Gruppe der ehrenamtlichen Helfer heute; der große Tisch zwischen ihnen ist übersät mit Werkzeug aller Art. Ingo Ewert, freundliche Augen hinter randlosen Brillengläsern, ist gelernter Elektriker und war beruflich als Kaufmann tätig. Nach seiner Pensionierung hat er im Mai 2020 das RepairCafé hier in Zehlendorf ins Leben gerufen. „Zu unserem ersten Termin kamen damals sechs Leute, zum zweiten vier. Inzwischen kümmern wir uns hier einmal im Monat um rund 20 Menschen und ihre defekten Haushaltsgeräte.“

Repariert wird gegen eine freiwillige Spende fast alles: Heute reicht die Palette vom nicht mehr schließenden Brotkasten über eine flackernde Lampe bis zur verharzten Astsäge und zu einem tanzenden Elch mit Weihnachtsmannmütze, dem der Batterieantrieb ausgegangen ist. „Wunderbar ist das hier“, schwärmt die zufriedene Besitzerin des nun wieder intakten Brotkastens. „Ich bin 83 Jahre alt, meine Männer sind alle gestorben, und hier wird mir nett, kompetent und freundlich geholfen“. Häufig sind es ältere Menschen, die liebgewordene Gegenstände noch einmal reparieren lassen möchten, anstatt einfach ein neues Gerät zu kaufen. So auch Claus-Jürgen Lehmann, der seinen schwächelnden Rasierer mitgebracht hat: „Der Akku reichte nur noch für vier Rasuren, da habe ich mir einen neuen im Internet bestellt, und den habe ich jetzt dabei, damit er eingesetzt werden kann.“ Eine komplizierte Angelegenheit, wie sich herausstellt. Mit dem Lötkolben in der Hand und Engelsgeduld macht sich der pensionierte Fernsehmonteur Joachim Bartilla daran, den alten Akku zu lösen.

Der 1000. Kunde kommt mit einem Raclette-Gerät

Bartilla war gemeinsam mit Ingo Ewert vom ersten Tag an dabei. Der viel jüngere Kilian Timmich dagegen engagiert sich erst seit sechs Monaten im RepairCafé:„Ich habe immer schon gerne Leuten geholfen; und weil ich mich für Elektronik und Mechatronik interessiere, freue ich mich, hier ein bisschen mein Hobby erweitern zu können.“ Während er noch erzählt, zupft ihn schon die umsichtige Silvia Regel am Ärmel: „Bist Du frei?“ Überall am Tisch wird jetzt geschraubt und gebastelt. Vor lauter Trubel verpassen wir fast den 1000. Kunden, der für heute angekündigt wurde: Uwe Arnhold-Cornwall hat ein Raclette-Gerät unter dem Arm, das beim Einschalten regelmäßig einen Kurzschluss verursacht. Nach ausdauerndem Suchen ist die Ursache gefunden: schuld ist das Lämpchen des Einschaltknopfes. „Können Sie ohne das Lämpchen leben?“, fragt Reparateur Andreas Wuttke den Besitzer. Kann er. Und freut sich über die gelungene Reparatur ebenso wie über das Geschenktütchen, das Ingo Ewert ihm zur Feier des Anlasses überreicht.

Nicht immer kann geholfen werden, „manchmal scheitert es zum Beispiel daran, dass sich Geräte schlichtweg nicht öffnen lassen“, aber in rund 64% aller Fälle ist die Reparatur erfolgreich – Ingo Ewert führt eine genaue Statistik. Der jüngste Besucher war sechs Jahre alt, die Älteste stolze 93. „Einmal kam eine 85-jährige Dame zu uns mit einem Toaster, den sie und ihr Mann als Hochzeitsgeschenk bekommen hatten. Dieser Toaster war 63 Jahre alt, und wir konnten ihn reparieren. Sie hat sich so gefreut, dass er weiter benutzt werden konnte, das war wirklich anrührend!“, sagt Silvia Regel und ist schon wieder im Gespräch. Ja, es geht hier um Nachhaltigkeit und um das Bewahren von Dingen, aber auch einfach darum, Menschen glücklich zu machen. In den Worten von Ingo Ewert: „Das Größte ist, wenn man in die strahlenden Augen guckt und jemand sagt, ‚Ich bin so froh, das geht wieder!‘“

Dieser Text ist zuerst am 22.11.2025 bei den Stadtrand-Nachrichten erschienen.

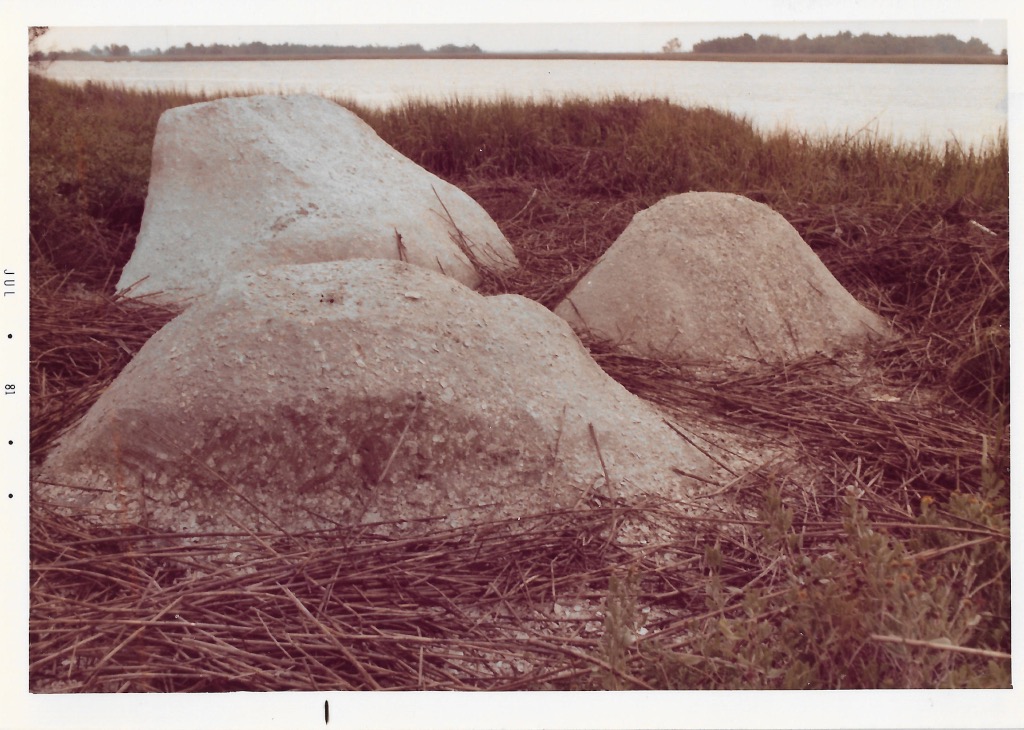

![Beverly Buchanan, Three Families (A Memorial Piece with Scars) [with legend], 1989, Fotodruck auf Papier, 10x23 cm, Courtesy of the Estate of Beverly Buchanan und Andrew Edlin Gallery, New York](https://benitaschauer.de/wp-content/uploads/2025/11/bb89-three-families-1-1-1200x675.jpeg)