Strandurlaub in Puerto López an der Küste der ecuadorianischen Provinz Manabí. Von Juni bis Oktober lassen sich hier die Touristen in Scharen auf das Meer hinausfahren, um Buckelwale bei der Paarung und später gemeinsam mit ihren Jungen zu beobachten. Jetzt im April ist es ruhiger. Die Bars am Stadtstrand sind nur mäßig besetzt; wenige Familien sonnen sich in der Bilderbuchbucht von „Los Frailes“. Und auf der sagenumwobenen „Isla de la Plata“, oft als „kleines Galápagos“ beworben, ist man mit den balzenden und brütenden Blaufuß- und Nazca-Tölpeln weitgehend alleine.

Unter uns sind wir an einem regnerischen Dienstagmorgen auch in dem wenige Kilometer weiter südlich gelegenen Dörfchen Salango. Die schwarzen Hängematten am Rande des Sportplatzes laden heute nicht zum Verweilen ein; selbst der rostbraune Hund, der sich auf dem nassen Boden niedergelassen hat, schaut etwas trübsinnig drein. Keine guten Vorboten für unseren Besuch im örtlichen archäologischen Museum. Dessen renovierungsbedürftiges Dach erweckt auf den ersten Blick keinen Optimismus.

Das Klopfen an der Tür bleibt ohne Reaktion. Die Bauarbeiter, die nebenan ihre schweren Maschinen bewegen, wissen nicht, ob jemand im Haus ist. Schließlich Erfolg mit einem Anruf bei der Handynummer, die wir auf einem verblichenen Papier im Fenster entdecken. „Entschuldigung, aber seit der Pandemie haben wir kein Geld mehr für Personal, wir haben zur Zeit eigentlich nur am Wochenende geöffnet!“ Shirley Loor, die Sekretärin der Gemeinde Salango, ist rasch vorbeigekommen und öffnet uns die Tür.

5000 Jahre Geschichte in einem kleinen Museum

Dann die Überraschung: Das kleine Museum bietet auf seinen Tafeln und in professionell gestalteten Vitrinen einen sehr schönen Überblick über das Kunsthandwerk der frühen Kulturen entlang der Küste des heutigen Ecuador. Über rund 5000 Jahre erstreckt sich der Bogen, von der neusteinzeitlichen Valdivia– bis zur Manteño – Kultur, die mit der Ankunft der Spanier im 16. Jahrhundert verschwand. Gebrauchskeramik steht neben kunstvoll ausgearbeiteten Trinkgefäßen und Graburnen. Für religiöse Zwecke gefertigte Miniaturfiguren aus Stein und Ton zeugen vom handwerklichen Geschick der frühen Siedler.

Ein beeindruckendes Collier besteht ausschließlich aus Perlen, die aus der Spondylus-Muschel gefertigt wurden. Die in unterschiedlichen Rot- und Rosatönen gemischt mit Weiß vorkommenden Muscheln dienten zum einen als Kultobjekt, zum anderen als frühes Zahlungsmittel im Warenverkehr mit anderen Völkern. Salango war zeitweise Lager und Zentrum der Spondylus-Verarbeitung; bereits drei Jahrtausende vor der Zeitenwende befuhren seine Bewohner mit ihren großen Flößen aus Balsa-Holz die Küste. Auch mit dem ecuadorianischen Hochland gab es früh Handelsbeziehungen, die heute durch dortige Muschelfunde nachweisbar sind.

Das Erbe des Archäologen Presley Norton

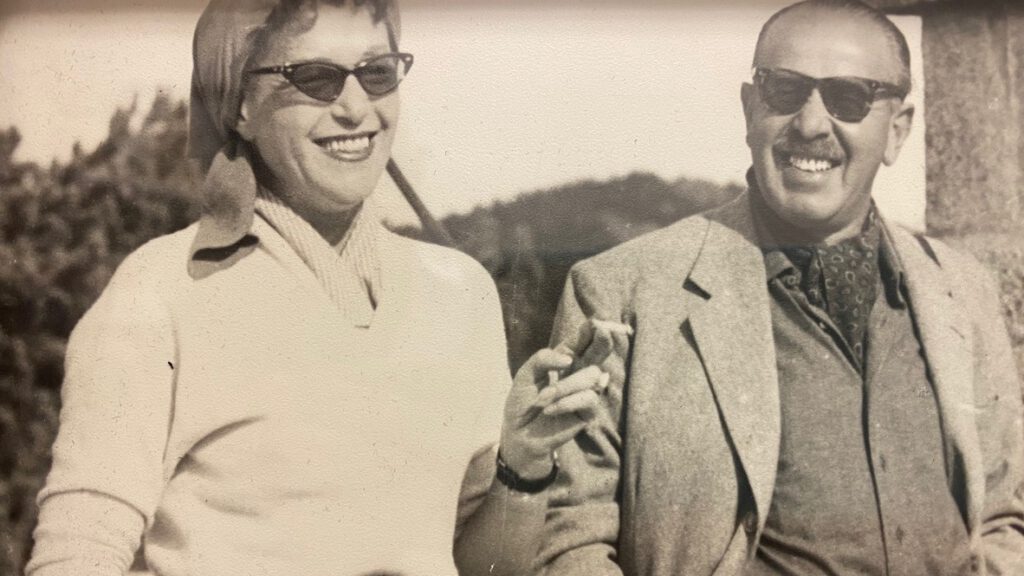

Wie kam dieses Museum in das kleine Fischerdorf? 1979 entdeckte der aus Guayaquil gebürtige amerikanisch-ecuadorianische Archäologe Presley Norton (1932 – 1993) in Salango Überreste einer ausgedehnten Siedlungs- und Kultstätte. In demselben Jahr noch machte er die unweit des Ausgrabungsfeldes gelegenen Hacienda „El Tropical“ zum Zentrum des von ihm begründeten „Programa de Antropología para el Ecuador.“ Das Gelände hatte sein Großvater Hope Norton bereits in den vierziger Jahren des 20. Jahrhunderts im Auftrag der Brauerei „Cervecería Nacional“ erworben; zwischenzeitlich hatte es immer wieder den Besitzer gewechselt. In den achtziger Jahren wurde es nunmehr zum Standort eines bis heute bestehenden Forschungszentrums zur Archäologie der ecuadorianischen Küstenregion.

Von seinem früh verstorbenen Vater hatte Presley Norton ein großes Vermögen geerbt; er war selbst erfolgreich als Medienunternehmer tätig gewesen, bevor er sich immer mehr der Archäologie und Anthropologie zuwandte. Ausgrabungen unter anderem auf der Isla de la Plata und in Valdivia waren der in Salango vorangegangen. Seine eigene über 8.000 Fundstücke umfassende private Sammlung von Kunstgegenständen aus mehreren Jahrtausenden ecuadorianischer Geschichte hatte er schon 1978 der „Banco del Pacífico“ verkauft; eine kleine, aber absolut lohnenswerte Auswahl daraus ist heute im „Museo Presley Norton“ in Guayaquil zu besichtigen.

Von der Ausgrabung zum Museumsbau zur Fischmehlfabrik

Es wirkt, als habe Norton nach der Scheidung von seiner zweiten Frau und mit dem Beginn der Ausgrabungen in Salango eine neue Lebensphase begonnen. Von nun an blieb dieses Dorf das Zentrum seines Wirkens. 1986 beauftragte er den britischen Architekten Chris Hudson mit dem Bau des Museums auf dem ehemaligen Haciendagelände. Im Laufe der Grabung wurde immer mehr zur Gewissheit, dass Salango seit dem vierten Jahrtausend vor Christus bis zur Ankunft der Spanier im 1532 durchgehend besiedelt war; auf dem Grabungsgelände wurden unter anderem 96 Gräber mit Beigaben gefunden, von denen ein kleiner Teil im Museum ausgestellt ist. Norton selbst starb überraschend im Jahr 1993 und konnte so die umfassende wissenschaftliche Auswertung seiner Fundstücke unter Leitung des britischen Archäologen Richard Lunniss nicht mehr miterleben. Wohl zu seinem Glück hat er auch nicht mehr erfahren, dass über der von ihm entdeckten Kultstätte mittlerweile eine Fischmehlfabrik steht; nur anhand eines im Museum befindlichen Fotos von 1988 kann sich Besucher ein Bild von der Größe der Grabung machen.

Seit 2005 wird das Forschungszentrum nicht mehr privat, sondern von der Gemeinde Salango verwaltet. 2010 wurde das hölzerne Haciendagebäude mit Unterstützung der amerikanischen Florida Atlantic University umfassend renoviert. Erst zwölf Jahre ist das her, und dennoch bietet das Haus heute ein Bild des Jammers: Wind und feuchte Seeluft haben Treppengeländer mit Rost überzogen, Dielen brüchig gemacht, und Vitrinen verstauben lassen. Erstmals soll in diesem Sommer wieder eine Gruppe von Studenten aus Florida zu einem zweimonatigen Forschungsaufenthalt das Zentrum besuchen, ein unwirklich scheinendes Vorhaben. „Diese Sommercamps waren vor der Pandemie unsere Haupteinnahmequelle“, erzählt die Sekretärin. „Wir müssten dringend das Tor und das Dach reparieren, aber bei drei oder vier Personen, die an einem normalen Wochenende vorbeikommen und Eintritt bezahlen, ist das unmöglich. Also betteln wir überall um Spenden.“

Vernachlässigung und Unterfinanzierung – Schicksal vieler Museen an der Küste

Das Schicksal von Vernachlässigung und Unterfinanzierung teilt das Museum von Salango mit anderen archäologisch bedeutsamen Orten des Küstenlandes. Zwar sind die Zeiten vorbei, in denen freundliche Dorfkinder den Touristen mit den Worten, „Quieres muñequita?“ („Willst Du ein Püppchen?“) originale Fundstücke zu Schleuderpreisen anboten. Aber in Valdivia sind die verbliebenen Ausstellungsstücke in zerbrochenen Vitrinen dem freien Zugriff der Besucher ausgesetzt. In Agua Blanca, dem politischen und religiösen Zentrum einer von ca. 800 – 1530 bestehenden Handelsallianz mehrerer Völker der Region, hat ausländische Unterstützung dafür gesorgt, dass das winzige Museum personell gut ausgestattet ist. Die bescheidene Sammlung jedoch bedarf einer professionellen Aufarbeitung und Präsentation, und zu der umfassenden Ausgrabungsstätte mit den Resten von über 600 Gebäuden werden wir erst nach insistierendem Nachfragen geführt.

Was als Strandurlaub begann, wird so zu einer Reise nicht nur in fünf vergangene Jahrtausende, sondern auch in die museale Wirklichkeit Ecuadors. Bei allem Schwanken zwischen Staunen und Entsetzen: Die Reise lohnt sich.

27. April 2022

Wer die Ruinen in Agua Blanca besichtigen möchte, sollte nicht am schwefelhaltigen Pool mit Spa haltmachen, sondern dort nach Enrique fragen, der bei den Ausgrabungen unter Leitung von Colin McEwan dabei war und sich auskennt.