„Ibarra bedeutet Tourismus“ – „Ibarra es Turismo“. So kündigt es ein grüner Wegweiser an, wenn man die Stadt von Norden über die Panamericana erreicht. Aber kaum jemand aus dem Bekanntenkreis war schon als Tourist dort. Wer Kunsthandwerk und Markttrubel liebt, bleibt meist im deutlicher indigen geprägten Otavalo weiter südlich; die Bergwanderer zieht es direkt zum Vulkan Imbabura oder auf den Fuya Fuya. Wie so viele Orte in Ecuador wird Ibarra erst wirklich spannend, wenn man es zusammen mit seiner Umgebung und seiner Geschichte entdeckt.

1606 gründeten die spanischen Eroberer „San Miguel de Ibarra“ als Zwischenstopp auf der Handelsroute zwischen Quito und den heute in Kolumbien gelegenen Städten Pasto und Popayán. Zugleich träumten sie von einer Art Trockenhafen , von dem aus sie die immerhin 170 km entfernte Pazifikküste rascher erreichen konnten als zuvor. Wirklichkeit wurde der Traum allerdings erst 300 Jahre später: Im Jahr 1917 wurde die Eisenbahnverbindung von Ibarra nach San Lorenzo eingeweiht. Die heutige Straße zwischen beiden Städten aber wurde, man mag es kaum glauben, erst 2002 vollendet.

War die “weiße Stadt” jemals weiß?

Wie die Hauptstadt der Provinz Imbabura zu ihrem Namen „weiße Stadt“ kam, als die sie oft beworben wird, ist historisch nicht belegt. Angeblich sollen die ersten Bewohner der Stadt im 17. Jahrhundert ihre Häuser weiß gekalkt haben, um damit die Malaria verbreitenden Mücken abzuhalten. 1868 jedoch zerstörte ein großes Erdbeben weite Teile Imbaburas, so dass viele der heutigen Häuser Ibarras zwar „im kolonialen Stil“ erbaut wurden, aber eben doch aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stammen. Wer durch die gepflasterten Straßen und über die gepflegten, grünen Plätze der Stadt schlendert, erspäht nur hin und wieder eine Reihe halbwegs weißer Fassaden. Durch historische Quellen widerlegt ist die These, die “weißen” Spanier hätten in der Stadt Ibarra unter sich bleiben wollen und dort nicht jene Indigenen geduldet, die sie als billige und weitgehend rechtlose Arbeitskräfte auf ihren Haciendas ja benötigten.

Strahlend weiß allerdings leuchtet das kleine, aber feine Museum des Kulturministeriums in der Calle Sucre. Die Sammlung präkolumbischer Keramik und religiöser Kunst ist ansprechend ausgestellt und durch gute Texte erklärt. Einen Besuch lohnt auch der fast vollständig von historischen Gebäuden gesäumte, idyllische Parque Pedro Moncayo. Auf der einen Seite wird er von der Kathedrale flankiert; direkt gegenüber wird gerade das prächtige Gebäude des „Colegio Teodoro Gomez de la Torre“ renoviert. An dem zwei Blocks weiter westlich gelegenen Platz vor der Kirche „La Merced“ bieten Verkäuferinnen an kleinen Ständen Süßigkeiten auf der Basis der „Tocte-Nuss“, einer Art andiner Walnuss, an. Das gegenüber liegende Gebäude einer ehemaligen Kaserne beherbergt heute das Kulturzentrum “El Cuartel”. Pittoresk und skurril zugleich mutet der kleine „Parque Abdón Calderón“ an, der an den Kampf um die endgültige Unabhängigkeit Ibarras von spanischer Herrschaft am 17. Juli 1823 erinnert. Es war die einzige Schlacht auf ecuadorianischem Boden, die Simón Bolívar persönlich als Feldherr leitete. Abdón Calderón, ein sechzehnjähriger Fahnenträger aus Cuenca, kam allerdings bereits 1822 in der Schlacht am Pichincha bei Quito ums Leben.

Der letzte Zug nach Salinas ist vor Langem abgefahren

Vom historischen ins moderne Ibarra sind es nur wenige hundert Meter. Je mehr man sich über die Calle Simón Bolivar dem Bahnhofsgebäude nähert, desto quirliger wird das Leben, greift man in der Menge zwischen Marktständen und Gruppen von Jugendlichen unwillkürlich die Handtasche fester. Wobei das Thema „Sicherheit“ in dieser Stadt, verglichen mit Quito, Guayaquil und Esmeraldas, keine besondere Rolle zu spielen scheint. Die Bahnstation freilich ist eine Enttäuschung: Hier ist, wie im ganzen Land seit der Schließung der staatlichen Eisenbahngesellschaft im Jahr 2020, der letzte Zug längst abgefahren. Kürzlich versprach die ecuadorianische Regierung zum wiederholten Male, die touristisch reizvolle Strecke von Ibarra nach Salinas wieder zu beleben, aber das auf den Schienen gewachsene Gras macht wenig Hoffnung.

Gescheitertes Megaprojekt: Yachay Tech

Also bleibt für den Weg Richtung Norden nur das eigene Auto, und damit Raum für ein paar Umwege, die so nicht im Reiseführer stehen. Eine wunderschöne, unbefestigte Straße führt von dem netten Dörfchen Tababuela in das nicht viel größere Urcúqui und zur Hacienda San José, auf der über Jahrhunderte Zuckerrohr angebaut wurde. Heute beherbergt das Gelände eines der ehrgeizigsten Großprojekte des früheren Staatspräsidenten Rafael Correa: die staatliche Universität „Yachay Tech“. Ab 2014 sollte hier ein internationaler Mega-Campus für 20.000 Studenten der Naturwissenschaften entstehen. Eine “Stadt der Wissenschaft” nach einem südkoreanischem Vorbild, 15 Mal so groß wie die historische Altstadt Quitos, umgeben von grünen Hügeln und sorgfältig gepflügten Feldern.

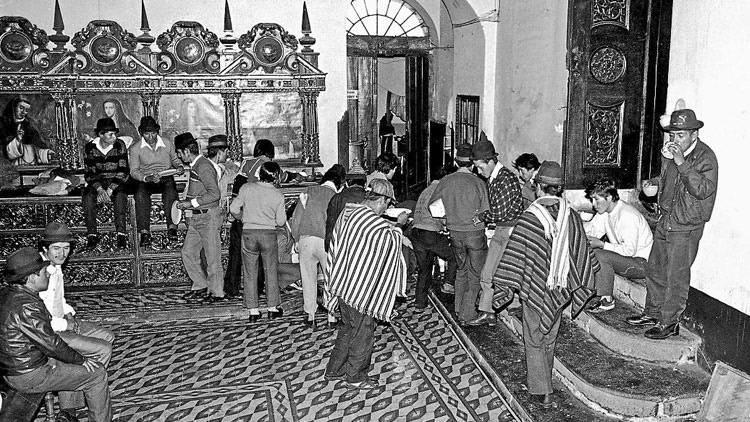

Ein Gang über das weitläufige Gelände bringt den Besucher jedoch zurück in die Realität. Die ortsübliche Gemengelage aus mangelnder Planung, Korruption und explodierenden Kosten hat dazu geführt, dass nur ein Bruchteil der Lehr- und Wohngebäude in Yachay fertiggestellt werden konnte. Vielen der aus dem Ausland angeworbenen Professoren wurde vor zwei Jahren gekündigt; so manche von ihnen hatten schon mit Beginn der Corona-Pandemie fluchtartig das Land verlassen. Gerade einmal 1300 Studenten sind zurzeit an Yachay Tech eingeschrieben. Verstreut sitzen sie in der zur Bibliothek umgestalteten ehemaligen Zuckerfabrik der Hacienda, zwischen Saftpressen und anderen eindrucksvollen Maschinen, die im 20. Jahrhundert aus Braunschweig und Sangerhausen importiert wurden. “Dies ist ein wunderschöner Ort, aber Sie wissen ja, alles vollkommen politisiert”, kommentiert einer der Wachleute.

Schwarze Realität: Armut im Chota-Tal

Für die schwere Arbeit auf den Haciendas brachten die Jesuiten ab der Mitte des 17. Jahrhunderts afrikanische Sklaven in diese Gegend. Bis heute leben in den armen Dörfern des etwas weiter nördlich gelegenen Chota-Tals ihre Nachkommen; in Ecuador werden sie „afrodescendientes“ genannt. In dem kleinen Flecken „La Victoria“ ist an diesem Sonntag gerade der Gottesdienst vorbei. Die Gläubigen verlassen in kleinen Gruppen die Kirche. Gegenüber dem Kiosk trifft sich an einer Straßenecke die Jugend des Ortes. Laute Musik schallt über die Straße. Ein Mädchen in zu großen Pumps und ein Junge in zu kleinen Sonntagshosen spielen Fangen. Mehr an Unterhaltung bietet der Ort seinen Bewohnern nicht. Ob wir hier ein Eis kaufen könnten? Zwei mit der Reparatur eines Motorrads beschäftigte Jugendliche weisen uns den Weg zu einem rotgestrichenen Häuschen am Dorfrand; für 25 Cent bekommen wir dort ein hausgemachtes Kokoseis am Stiel durch das Tor gereicht.

Zwischen raschelnden Zuckerrohrpflanzen schlängelt sich vom Dorfzentrum aus der Weg die Hänge empor nach Pablo Arenas. Auf den ersten Blick ist der Ort keine Attraktion: Kirchplatz, Hauptstraße, so manches heruntergekommene Haus. Aber beim zweiten Hinsehen offenbart sich, warum der Fotograf Jorge Anhalzer von Pablo Arenas als dem letzten „ursprünglichen“ Dorf Ecuadors spricht: Hier gibt es noch ganze Straßenzüge älterer Lehmhäuser, gedeckt mit Ziegeln im spanischen Stil. Das Dorf scheint in sich zu ruhen. Es lässt zumindest erahnen, wie das Leben überall in Ecuador gewesen sein mag, bevor die Welt in der Mitte des 20. Jahrhunderts das Land erreichte.

Gefühlt liegen deutlich mehr als nur wenige Kilometer zwischen den idyllischen Parks von Ibarra und dem Dorfplatz von La Victoria; zwischen der Vision von Yachay Tec und dem Alltag der beiden wohl achtzigjährigen Freundinnen, die auf einer Türschwelle in Pablo Arenas ein Schwätzchen halten. Aber diese Gegensätze sind es, die in Ecuador Alltag und politisches Leben – einen Alltag, der ohne Politik gar nicht zu denken ist – bestimmen. Sie machen einen Besuch wie den in Ibarra und seiner Umgebung so lohnenswert.

7. Mai 2023