Milo läuft schwanzwedelnd durch die Kapelle. Der Deutsch-Kurzhaar ist gebürtiger Straßenhund, passt aber perfekt in das barocke Ambiente der Hacienda La Herreria im Valle de los Chillos nahe Quito. „Kolonial“ ist hier nicht, wie sonst häufig in Ecuador, nur ein anderes Wort für „etwas älter“: Die ersten Gebäude der Hacienda wurden vermutlich im 16. Jahrhundert errichtet. Nach der gängigen Darstellung ließ Miguel Ponce de León La Herreria in ihrer heutigen Gestalt seit etwa 1750 bauen. Da Miguel selbst aber erst 1756 das Licht der Welt erblickte, hat er tatsächlich wohl frühestens 1782, nach seiner Heirat, mit dem Bau begonnen.

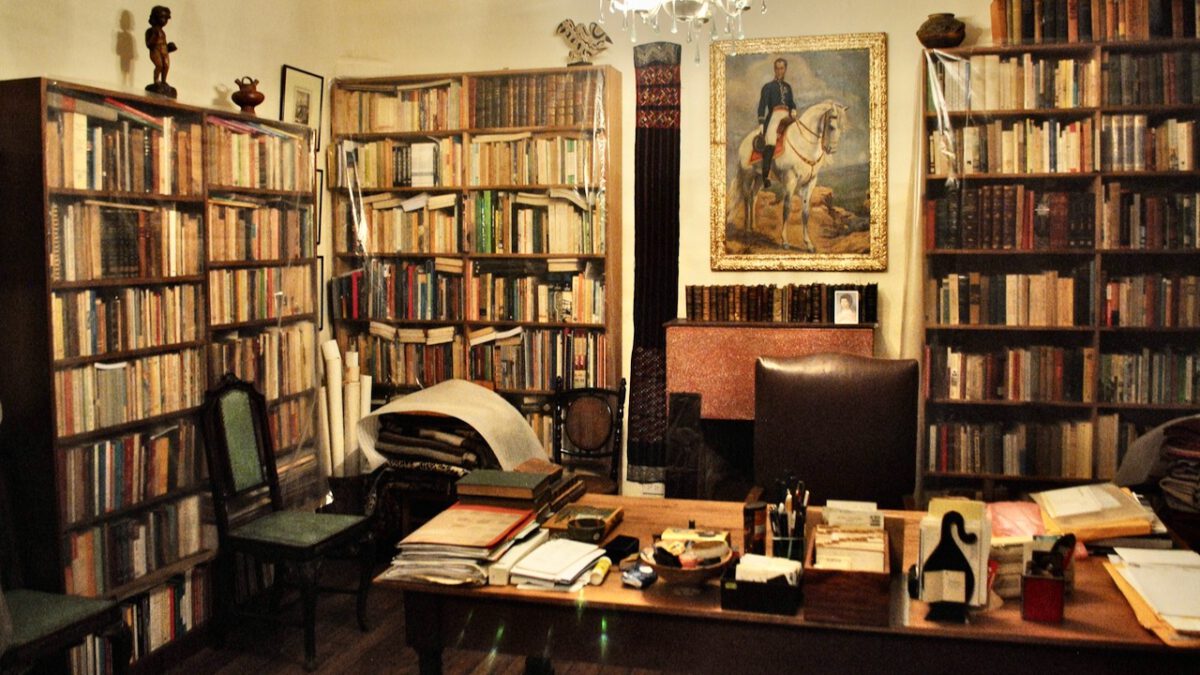

Mit Ausnahme einer kurzen Periode blieb die Hacienda immer in den Händen derselben Familie. Heute verfügt sie nicht mehr über große Ländereien wie in früheren Zeiten, als hier viel Mais angebaut wurde und es florierende Werkstätten für Schmiedewaren gab (daher die Bezeichnung als „Herreria“). Aber die parkartige Anlage mit der breiten Auffahrt, dem prächtigen Haupthaus, den freundlichen Innenhöfen ist auch so mehr als beeindruckend. 1989 diente sie als Drehort für einige Szenen des Humboldt-Films der DEFA „Die Besteigung des Chimborazo.“

Dolores Gangotena, Künstlerin und Sammlerin

Adriana Ponce Tobar und ihr Vater Camilo begrüßen uns am Fuß der spektakulären konvex-konkaven Freitreppe, einer Replik des Aufgangs zur Kirche San Francisco in Quito, die zu der breiten, säulengesäumten Vorhalle emporführt. Adriana erzählt uns die jüngere Geschichte der Hacienda: „Meine Großmutter Dolores Gangotena bezog Anfang der Vierziger Jahre des letzten Jahrhunderts gemeinsam mit Ihrem Mann, dem späteren Staatspräsidenten Camilo Ponce Enríque, dieses Haus. Sie hatte, das war ungewöhnlich für eine Frau ihrer Zeit, an der Akademie der Schönen Künste in Quito studiert, und war eine fanatische Sammlerin.“

In den 1950er Jahren, in denen viele der kalten, zugigen und unpraktischen Hacienden des Hochlandes von Ecuador verfielen oder schlichtweg abgerissen wurden, kaufte „Lola“ Gangotena Gemälde und religiöse Skulpturen, auch Möbel, Türen und ganze Altäre aus adligen Häusern und Klöstern und richtete damit die Räume für Ihre große und einflussreiche Familie ein. Zu Zeiten des Staatspräsidenten Camilo Ponce (1956-1960) fanden hier zuweilen auch Kabinettssitzungen statt, weil der eigentlichen Präsidentenpalast im Zentrum Quitos auf Wunsch des neuen Staatsoberhauptes zunächst aufwendig umgebaut werden musste.

Ein privates und sehr ecuadorianisches Museum

Was der heutige Besucher der Hacienda sieht, ist eine mit Kenntnis und nach Vorlieben der Kunstsammlerin Lola Gangotena zusammengestellte Einrichtung: einerseits wertvolle Möbel und Kunstgegenstände, andererseits solche, zu deren Herkunft oder Hersteller die Hausherrin einen besonderen Bezug hatte. Künstler der barocken „Schule von Quito“ sind hier mit Gemälden vertreten; das vermutlich aus dem 19. Jahrhundert stammende Buffet im Speisesaal zieren bunte Früchte aus dem Tiefland Ecuadors; die als Dekoration dienende Tür mit dem zweikammrigen flammenden Herz an der Schmalseite des Raumes war ursprünglich der Eingang zur Klausur eines hiesigen Konvents. Das Herz Jesu als Gegenstand der Verehrung ist im Haus der dem Orden der Franziskaner verbundenen Matriarchin omnipräsent: Beeindruckend und auf gewisse Weise skurril ist der herzförmige geschnitzte Teneberleuchter mit fünfzehn Kerzen – eine für Jesus in der Mitte, elf für die Apostel, drei für die drei Marien, die den Jüngern von der Auferstehung berichten.

Barockes Bett als Piratenschiff, Geheimgang zum Pferdestall

Da die Religion eine wichtige Rolle spielte, beeinflusste sie auch die Verteilung der Räume. Das Schlafzimmer der 1994 verstorbenen Großmutter befand sich direkt neben Kapelle und Sakristei. Das barocke Alkovenbett diente Adriana, ihren Geschwistern und Cousins bei ihren wochenendlichen Besuchen zugleich als Piratenschiff („und die gepolsterten Hocker hier waren Inseln, die wir erobern mussten!“). Kühl ist es in den Räumen, die geschmiedeten Feuerschalen in allen Zimmern sind nicht nur zur Dekoration da. Mir gefällt besonders der Geheimgang: Anderthalb Meter über dem steinernen Boden des Schlafzimmers befindet sich der durch eine kleine Tür verdeckte viereckige Eingang. Wer in früheren Zeiten bei drohender Gefahr hineinkroch, kam schließlich am Rande des Wirtschaftshofes, direkt neben dem riesigen gemauerten Backofen, wieder heraus. Nur noch ein paar Schritte zum Stall, und er konnte auf dem Pferderücken das Gelände rasch verlassen – sofern ihn die gackernden Hühner und Enten nicht verrieten.

Hacienda La Herreria,Valle de los Chillos Pasaje Ñato Oc y calle A, sector Amaguaña (in Amaguaña auf der Hauptstraße Huancavilka bleiben, hinter der Incubadora Anhalzer schräg links einbiegen, dem gepflasterten Weg ca. 500 m folgen)

Besuch auf Anmeldung: Adriana Ponce Tobar, Tel. 00593 (0)99 798 59 87

20. Januar 2021